マンション関係の法律を一括改正 管理や再生の仕組みが変わります

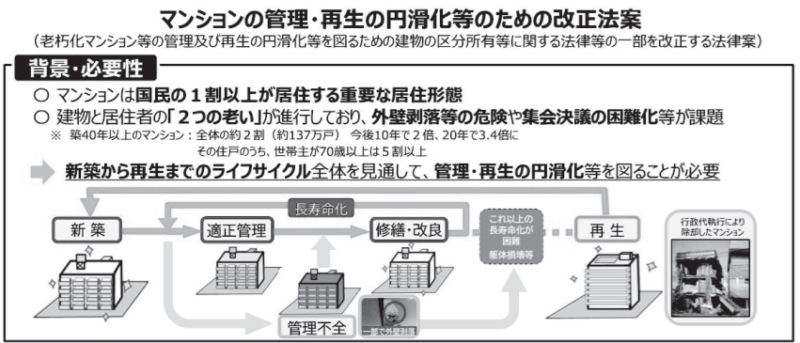

本紙3月号(175号)で取り上げた「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案」が、5月23日に国会を通過しました。一部を除き来年4月に施行される予定です。今回、多くの法律が一括改正された大きな理由は、マンションが供給されるようになってから60年以上が経過し、総戸数も700万戸を超え、都市生活者の住宅として広く普及しました。その半面、適正な管理が行われないため居住者の生活に支障が生じるだけでなく、外壁剥落等で周辺地域に危害を与える恐れのある建物が増えていることです。こうした状態が進行するのを防ぐために、新築から再生までマンションのライフサイクル全体を見通して、管理と再生がスムーズに行われる仕組みが必要とされています。

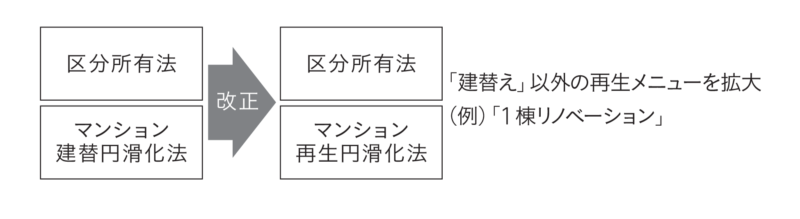

改正された主な法律は「区分所有法」「被災マンション法」「マンション管理適正化法」「建替円滑化法」で、改正内容は広範囲に渡ります。改正された法律がどのように運」用されるかは政令、省令や標準管理規約の改正が発表されないと分からないところもありますが、千代田区のマンションに大きな影響を与えると思われる事項を2号に渡りお伝えします。

|

出典 国土交通省 令和7年3月4日報道・広報「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定」

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000224.html

※管理状態が悪いため危険な状態になったマンションを、自治体が区分所有者に代わり解体した例

1.区分所有者の管理組合員としての責務が明記されました(区分所有法 第5条の2)

これまでマンション管理について、区分所有者の責務は法律に明記されていませんでした。今回の改正で、区分所有者は団体の一員として、管理が適正かつ円滑に行われるよう協力する責務があることが明確になります。

2.区分所有者が国内に居住しない場合は、代理人を選任することができます(区分所有法 第6条の2第1項)

国外に居住する区分所有者は、国内に居住する人を代理人に選任することができます。代理人は管理組合総会に出席し議決権を行使することなどができます。

3.総会に出席しない区分所有者を、総会決議の母数から除外することができます(区分所有法 第39条第1項)

総会に出席せず委任状や議決権行使書も提出しない区分所有者は、反対者と同様に扱われるため、出席した区分所有者の多数が賛成しても議案が否決されることがあります。この不合理な状態を解消するため、この法律または管理規約に別段の定めがない限り、総会に出席(委任状、議決権行使書も含む)した区分所有者の多数決で可決できるようになります。

4.所在不明な区分所有者は、すべての総会決議の母数から除外することができます(裁判所が判断した場合)(区分所有法 第38条の2)

区分所有者が死亡した後、相続が適切に行われないことなどで、区分所有者と連絡が取れなくなるケースもあります。現在は所在不明区分所有者も総会で反対者と同様に扱われます。これも適正な管理を実施するうえで障害になっています。改正法では、所在不明の区分所有者を総会決議の母数から除外できます。ただし、管理組合や他の区分所有者が安易に所在不明と断定すると、その区分所有者の権利を不当に奪うことになりかねません。

このため、区分所有者が所在不明であると裁判所が判断した場合に限り、このことが適用されます。

5.「ゴミ屋敷」等の管理不全の専有部分について、管理人を選任することができます(区分所有法 第46条の8、マンション管理適正化法 第5条の29)

区分所有者が所在不明や認知症等で適正な管理ができないことにより、ゴミ屋敷状態になる専有部分(住戸)が増えています。こうした住戸は他の居住者に迷惑をかけるだけでなく、建物の共用部分にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

この場合、利害関係者等が請求することで、裁判所が選任する管理人が管理する制度が設けられます。

この仕組みはマンションの共用部分が管理不全になっている場合にも適用されます。

6.管理業者管理者方式を導入した場合、定期的に説明会を開催し、利益相反のおそれのある取り引きをするときは、事前に説明をすることが義務付けられます(マンション管理適正化法 第77条第2項、第77条の2)

区分所有者の高齢化で、管理組合役員を引き受ける人がいないマンションが増加しています。その解決策として理事会を廃止し、管理業者が理事長に代わって管理者に就任する「管理業者管理者方式」があります。

デベロッパーの中にはマンション購入者が入居後、管理組合役員に就任する必要がないことをセールスポイントにしているところもあります。

しかし、「管理業者管理者方式」を採用すると、マンション管理業者が管理業務の受託者と、設備点検や修繕工事等の発注者の双方の立場を兼ねることがあります。

この場合、管理組合と管理業者が利益相反の関係になり、管理組合が不利益を被ることもあります。

従来のマンション管理関係の法律には、これを禁止する規定がありません。このため、改正法は管理業者が管理者等に就任した時は、業務の実施状況等を定期的に区分所有者等に説明することに加えて、管理業者が利益相反の恐れがある取り引きをする場合は、その都度、事前に区分所有者等に説明することが義務付けられます。

7.デベロッパーが分譲中に取得したマンション管理計画予備認定を、管理組合へ確実に引き継ぐ仕組みができました(マンション管理適正化法 第5条の20)

令和2(2020)年に改正されたマンション管理適正化法で、マンション管理適正化推進計画を作成した地方自治体が定めた基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度ができました。千代田区はこの制度を令和5(2023)年4月から実施しています。

この制度でデベロッパーがマンションを分譲中に予備認定を受けても、入居後に成立した管理組合に引き継がれていないこともあるようです。このため、デベロッパーが取得した予備認定を管理組合へ確実に引き継ぐ制度が設けられます。

次回は、主にマンションの長寿命化や再生の仕組みの改正について説明します。

|

マンションサポートちよだmini第178号掲載(2025.6月発行)

(PDFはこちら)