管理・再生関係の法律一括改正で 増えるマンション再生の選択肢

5月23日に国会を通過した「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」は、令和8(2026)年4月に施行される予定です。この法改正でマンション管理や再生にどのように変わるのかを前号に引き続き紹介します。

6月号(178号)では下記のように、主に管理組合運営を円滑にするための方策について説明しました。

①所在不明や総会に出席しない区分所有者を、採決の際に議決の母数から除外する

②日本国外に居住する区分所有者の国内管理人を選任する

③管理不全な住戸(専有部分)の管理人を任命する等

今号ではマンション再生の円滑化の手法の拡大を中心に改正内容を紹介します。

マンションが普及するようになってから60年以上が経過し、ストック総数は700万戸を超え、千代田区等の都心部では住民の8割以上がマンションに居住するなど、都市居住の主要な形態として定着しています。その一方で、建物・設備が老朽化したマンションも増加しています。そのようなマンションで、大規模修繕工事等の実施だけでに留まると、居住者の生活に支障が出るだけでなく、外壁が落下するなど近隣の地域社会に危害を及ぼす恐れがあります。

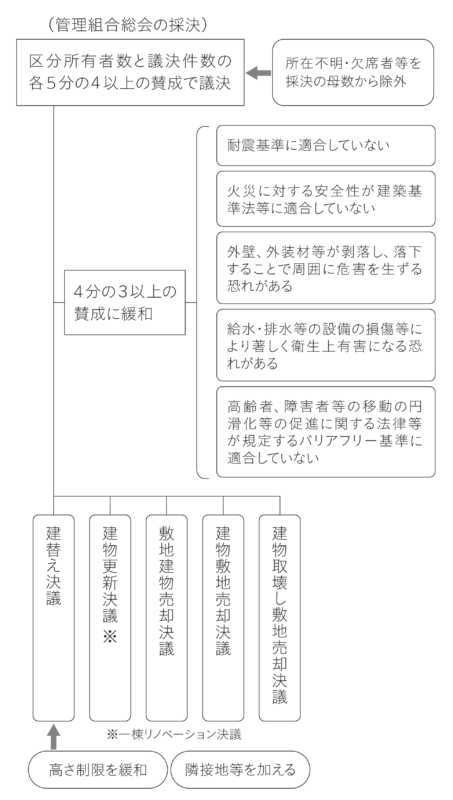

これまで老朽化したマンションは、建替えることが主な解決策とされてきましたが、建替え決議には全区分所有者数と議決権数の各5分の4以上の賛成が必要です。実際に建替えられたマンションは令和6(2024)年4月時点で297件(約24,000戸)*に過ぎません。これは決議要件が厳格すぎることが原因だとの意見も多く出されてきました。また、建替えを行うためには多額の費用が必要になることもあるため、建替えに取り組めないマンションもあります。このほかに、地方自治体が耐震性不足等のため要除去認定としたマンションは、敷地売却決議をすることもできますが、議決要件が建替えと同様であるた実施件数は増えていません。

このような状況に対処するため今回の法改正では「区分所有法」や「マンション管理適正化法」を改正するとともに「マンション建替え等の円滑化法」の題名を「マンション再生等の円滑化法」に改め、新しい事業手法を創設するなど、区分所有者や管理組合が老朽化したマンション再生に取り組みやすくすることにしました。主な改正内容は次のとおりです。

*災害で被害を受けて再建したものを除きます。

1⃣建替えに加え、新たに次の方法を実施できることになります。

管理組合総会で、区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議をすること加え、次の決議をすることができます。

また、前記の決議をした後の事業の進め方等を再生等円滑化で定めました。(区分所有法第62条他)(マンション再生等円滑化法第5条等)

①建物更新(一棟リノベーション)

建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復するために、共用部分の形状を変更し、全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をする「建物更新」(一棟リノベーション)(区分所有法第64条の5)

②敷地建物売却決議等

マンションの建物と敷地を一括売却し、代金を区分所有者が分配する「建物敷地売却決議(除去認定は不要)」、これと同様に「建物取壊し敷地売却」、「敷地売却決議」も可能になります。

この一連の改正で不動産市場の状況等により区分所有者が有利な処分方法を選択することが可能になると考えられます。

|

2⃣建替え決議、建物更新決議、敷地建物売却決議、建物取壊し売却決議、取壊し決議は建物が次のどれかに該当する場合、総会の決議要件が「5分の4」から「4分の3」に緩和されます。(区分所有法第62条第2項)

①耐震基準に適合していない

②火災に対する安全性が建築基準法等に適合していない

③外壁、外装材等が剥離し、落下することで周囲に危害を生ずる恐れがある

④給水、排水その他の配設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となる恐れがある

⑤高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が規定するバリアフリー基準に適合してない

3⃣建替え決議、建物更新決議、敷地建物売却決議、建物取壊し売却決議、取壊し決議をした後、事業を進めるための手続きとて組合設立等手順を定めました。(マンション再生法第2章)

4⃣マンションの隣接地や底地の所有者が、建替え等に参加することができます。(マンション再生法第58条第1項)

マンションが建替えを検討する場合、隣接地を含めることや、借地権マンションの底地所有者の参加を求めることで敷地が拡大、容積率が増えるなど、事業の採算性が向上する等の効果が期待できます。この場合、これまでは隣接地の所有者等に金補償することはできても、新しいマンションの区分所有者にする規定はありません。改正法では隣接所有者、底地権者等を区所有者とすることができます。

5⃣耐震性不足等で建替え等をする場合、地方自治体の許可により高さ制限を緩和する特例を創設(マンション再生法第163条の59)

現在でも自治体が要除去認定したマンションを建替える場合、容積率を緩和する制度がありますが、斜線制限等により実現しないことがあります。そこで市街地の環境整備改善に資することが認められれば容積率緩和だけでなく、建築基準法の規定による高さ制限を緩和することができます。

6⃣地方自治体の取り組みの充実

①外壁剥離等の危険な状態にあるマンション対する地方自治体による助言指導等の強化(マンション管理適正化法第5条の2項)

現行のマンション管理適正化法は管理組合の運営等が著しく不適切なマンションに対し勧告をすることができる旨を定めています。改正法はこれを強化し、助言・指導・勧告を行うとともに、必要な範囲内で報告聴取、立入検査を行うことができるようになります。(マンション管理適正化法第4条の2等)

②区分所有者の意向把握、合意形成の支援等を行う民間団体の登録制度を創設(マンション管理適正化法第5条等)

地方自治体は、一定の基準に適合する一般社団法人・NPO法人等をマンション管理適正化支援法人(支援法人)として登録することが可能になります。支援法人は管理組合又は区分所有者に対し、必要があると認めるときは、自治体が所有者不明専有部分管理命令、管理不全専有部分管理命令等を裁判所に請求することを求めることが可能になります。

また地方自治体は必要があると認めるときは、マンション再生事業等の円滑な実施について、支援法人に協力を要請することが可能になります。

今回の法改正の内容を反映した標準管理規約の改正等も令和7(2025)年9月に公表される予定です。

(図)法改正による建替え・再生関係の円滑化と手法の拡大

|

マンションサポートちよだmini第179号掲載(2025.7月発行)

(PDFはこちら)