日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳 増える元気な高齢者とマンション生活・管理の課題

厚生労働省は7月25日、令和6(2024)年の「簡易生命表」を公表しました*。「簡易生命表」は毎年1月1日現在の住民登録人口を基に作成、発表されます。死亡状況が今後変化しないと仮定したとき、年齢ごとに平均してあと何年生きられるかを示す「平均余命」と「平均寿命」が表示されます。

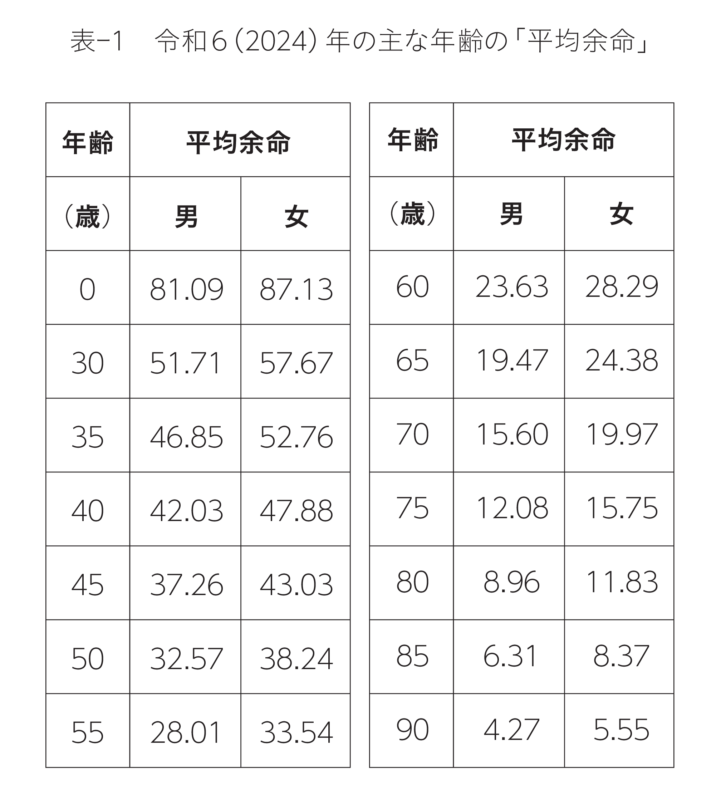

表-1は、今回公表された「簡易生命表」による主な年齢の「平均余命」です。例えば80歳の男性の平均余命は8.96 年、女性は11.83年です。

生まれたばかりの0歳児の「平均余命」のことを「平均寿命」といい、男性81.09歳、女性87.13歳です。

表-2は統計を開始した昭和22(1947)年以降の「平均寿命」の推移(抜粋)です。終戦直後の昭和22(1947)年は男性50.06歳、女性53.96歳でした。文字どおり「人生50年」という状況でした。その後、高度経済成長が始まる昭和3(1960)年に男性65.32歳、女性70.19歳にまで伸びましたが、それでも現在と比べるとまだかなり短命だったわけです。バブル経済の絶頂期の平成2(1990)年には男性75.92歳、女性81.90歳になりました。

令和になると新型コロナウイルスの影響で一時期死亡者が増加し、「平均寿命」も短くなりました。コロナ禍が一段落したことで、再び延長する傾向にあります。

*https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/dl/life24-15.pdf |

|

「健康寿命」とは

上記のように、高齢者の仲間入りをしたばかりの65歳の人の「平均余命」は、男性が20年近く、女性は24年余です。また、後期高齢者になった75歳の人の「平均余命」は男性12年余、女性は約15年です。決して短いとは言えない高齢期をどのように過ごすのかは、人によって違います。

そこで重要になるのが病気等の何らかの身体的事情で行動が制限されない「健康寿命」です。厚生労働省の資料によれば令和4(2022)年現在、男性72.57歳、女性75.45歳**で、こちらも延伸を続けています。

人口減少社会が進み、生産年齢人口(15歳~64歳)の減少が著しく、各方面で人手不足が問題になっています。元気な高齢者がさまざまな分野で社会的役割を担うことが、求められる時代が近づいていると言えます。

**https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf

高齢者の増加とマンション生活と管理

このことはマンション生活や管理についても当てはまります。高齢者が区分所有者や居住者に占める割合は、築年数の経過等によって違い、対応方法もマンションによって異なります。以下、そのあり方や課題について、考察しました。

①多くの人が同じ建物で生活するマンションの場合、元気な高齢居住者が増えるようにすることは、マンション全体の課題です。高齢居住者がお互いに気を配り、手を差し伸べることも必要です。体操や食事会など、どんな方法でも良いので、居住者 同士が工夫をして「健康寿命」を延ばす取り組みをマンション全体でも考えたいものです。

②元気な高齢居住者が増えることは、現役世代が中心になることが多い管理組合理事等の負担を軽減する効果があります。特に重要なのは地震等の大災害が発生した時です。耐震基準に適合したマンションは地震で倒壊する危険は少ないですが、ある程度の被害を受けることは避けられません。管理会社等も被災しますから、修復工事は管理組合の才覚による、早い者勝ちになることが予想されます。このとき、現役世代の理事等は職場等での復旧復興に取り組むことが求められる可能性が高く、自宅マンションにまで手が回らないことが予想されます。

このようなときに働き手として頼りになるのは、元気な高齢居住者・区分所有者です。理事会が災害対策本部の本部員等を委嘱し、災害弱者への支援、建物・設備等の損傷箇所への応急対応、管理会社や行政・町内会等への連絡等の一部を担ってもらうことができれば、困難な復旧復興を乗り切る力になるでしょう。

ただし、元気に見えても高齢者は体力に限界があります。平時、災害時の両方について高齢区分所有者・居住者の適切な協力を得る方法を、理事会等で考えることをお勧めします。

|

マンションサポートちよだmini第180号掲載(2025.8月発行)

(PDFはこちら)