中小企業のテレワークの実現ポイント パート2

昨年の今頃、ここのコラムで「中小企業のテレワークの実現ポイント」というタイトルで「在宅勤務」、「テレワーク」について書きました。その時の結論は以下の通りでした。

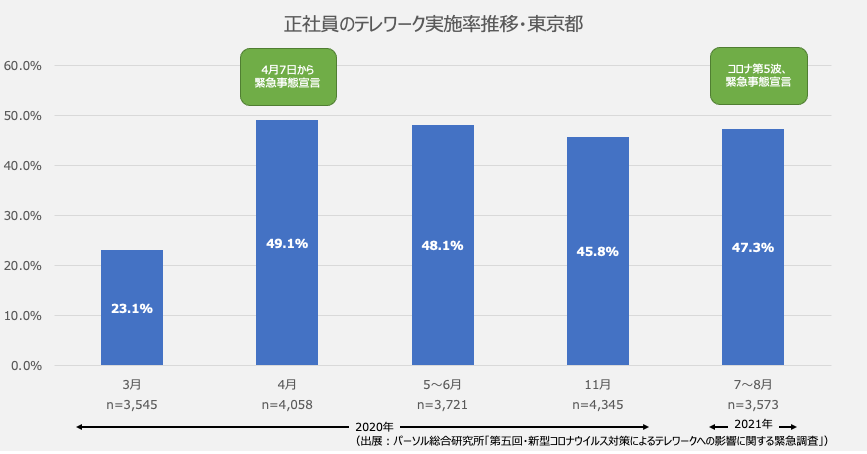

①東京都のテレワーク普及率は、2020年4月段階(=初めての緊急事態宣言時) 約50%。

②テレワークの導入ポイントは「ICT」「人事・労務」「実施・推進」の3つの観点で推進する。

③普及の観点は「経営者次第」である

※詳細は昨年のコラムをご覧ください。

https://www.mm-chiyoda.or.jp/column/relaycolumn/11372.html

新型コロナウイルス感染拡大から1年半以上経った現在、在宅勤務、テレワークの状況はどのようになったか?

今回は現状報告の意味で、昨年の状況と比較して、調査レポートから紹介したいと思います。

1.テレワークの現状

先述通り、東京都のテレワーク普及率は2020年4月で49%となりましたが、その後も45〜48%と横ばい状態が続いております。マスコミ報道では、緊急事態宣言があるなし関係なく、通勤状況は以前に戻ったような感覚に見えますが、数値はその報道通りになっておらず、意外にもテレワークは定着しています。(図1.東京都テレワーク実施率 参照)

図1.東京都テレワーク実施率

私の住まいは足立区で、通勤する場合、日暮里・舎人ライナーを利用しています。駅までは自転車で来る人が多く、新型コロナウイルス感染拡大前は月極・駐輪場は自転車がはみ出るぐらいの満車でしたが、1回目の緊急事態宣言時(2020年4月ごろ)は2割程度、今でも5~6割程度しか自転車は埋まっていません。この状況から、在宅勤務は、現在も普及していると感じます。

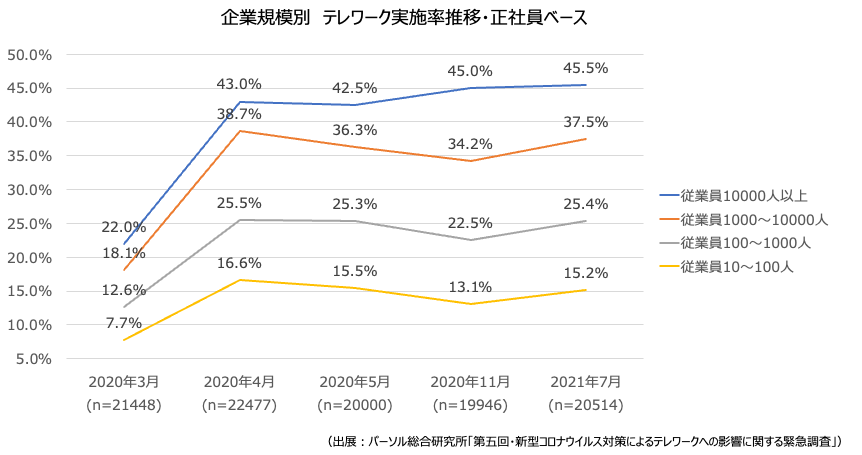

なお、企業規模別のテレワーク普及率を見ても2020年4月からの横ばい傾向は、企業規模問わず同様であり、企業規模が小規模であるほど普及率が低いのも、傾向は変わっていません。

(図2.企業規模別 テレワーク実施率推移 参照)

図2.企業規模別 テレワーク実施率推移

図2.企業規模別 テレワーク実施率推移

2.テレワークの生産性

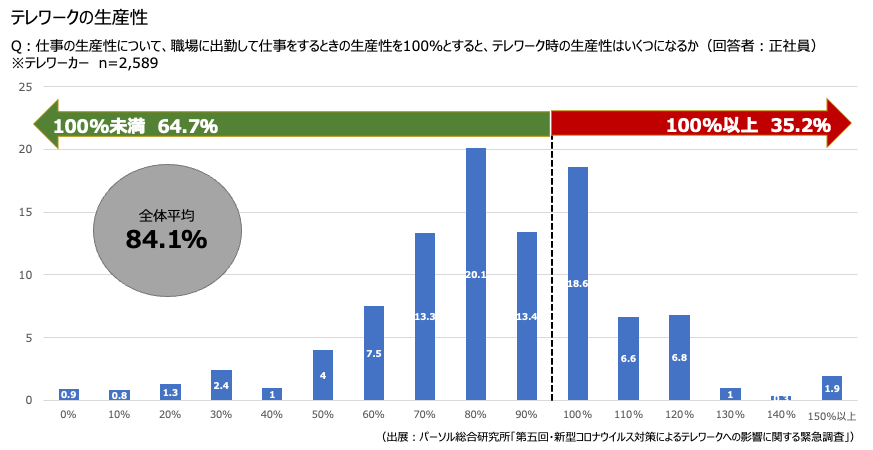

テレワーク、在宅勤務において、最大の関心事は、「通勤と比較して、生産性はどうなるだろうか?」ということかと思います。実態を見ると、テレワークの生産性は、出勤での仕事の生産性を100%とすると、全体平均で84.1%です。(図3 テレワークの生産性 参照)

図3 テレワークの生産性

図3 テレワークの生産性

「84.1%」と数値を見ると、生産性はないのか?と見てしまう一方、成功していると回答する方も一定数います。また、テレワークが100%以上の生産性だと回答した人が、全体の35%もいます。やり方次第では、テレワーク=生産性向上と言える部分もある証拠かと思います。図3のグラフを色々な観点で見ると面白いと思います。

ちなみに私の中小企業診断士の仕事においては、劇的に生産性はアップしたと思っています。しかし、それはたまたまテレワークに適した業務・職種だからという部分もあると認識しています。さらに、自宅に自分の部屋があり、専用の在宅勤務の部屋があることも、要因として大きかったと思っています。

3.テレワークが広まらない理由はある

在宅勤務、テレワークが物理的に無理な業務、業種は存在しています。そこに「テレワークはなぜしないのですか?」等の質問はあり得ないと感じます。では、「テレワークは物理的にできたとしても、結局やらない」のはなぜでしょう?

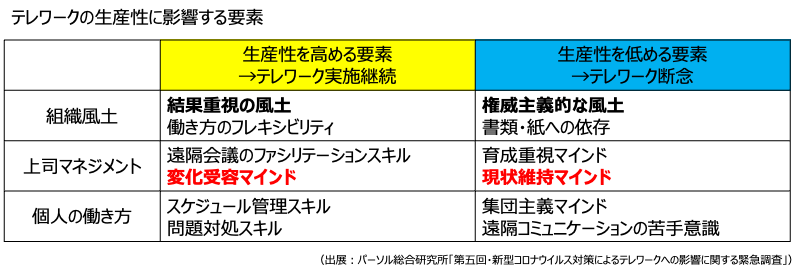

パーソル総合研究所の調査によると、企業の組織風土やマネジメント次第で生産性を高めることができるとしています。テレワーク時の生産性を高める特徴として、業務プロセスや上司のマインドの柔軟性が高く、結果を重視する志向を持っています。逆に生産性を低めていたのは、集団・対面志向が強く、権威主義的な風土の企業でした。集団主義、権威主義の組織風土の企業は、経営者から見てテレワークだと企業の生産性は上がらないので、通勤電車に乗ってしまうのは当然と言えます。(図4 テレワークの生産性に影響する要素 参照)

図4 テレワークの生産性に影響する要素

図4 テレワークの生産性に影響する要素

とある書籍によると、世界的な有名な「IT」企業でも、在宅勤務をやめたいというのが本音らしいと書いていました。この意味することはなにか?それは、前回テレワーク導入のポイントとして記載した「ICT」とか「制度」とかの問題でなく、企業風土がどのようになっているか?その要因が大きいと感じます。

4.コロナ禍が終わったらテレワークはどうなるでしょうか?

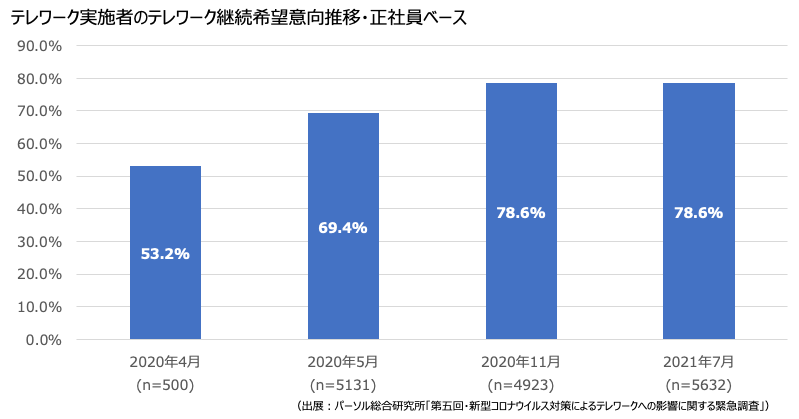

それでは、コロナ禍が終わったら、かつての通勤ラッシュの嵐になるでしょうか?調査によると、テレワークを継続したい人は多いようです。(図5 テレワーク実施者のテレワーク継続希望意向推移 参照)

図5 テレワーク実施者のテレワーク継続希望意向推移

図5 テレワーク実施者のテレワーク継続希望意向推移

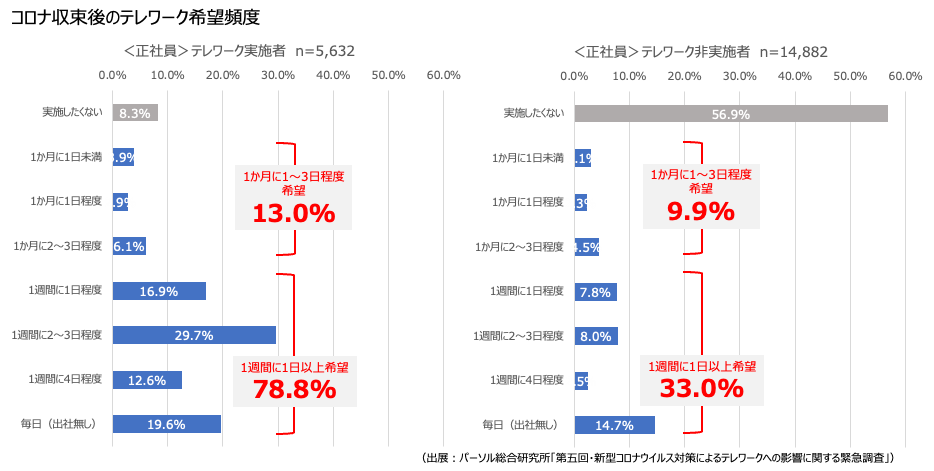

さらに、コロナ収束後のテレワークの頻度を見ても、1週間に1日以上テレワークを希望する人は80%弱となっています。(図6 コロナ収束後のテレワーク希望頻度 参照)

図6 コロナ収束後のテレワーク希望頻度

図6 コロナ収束後のテレワーク希望頻度

このように、コロナが明けても、テレワークを続けたい会社は多い。注目すべきは、テレワークを実施していない企業もテレワークを希望する人が多いという話です。つまり、なにがしかの理由でテレワークを実現していないが、実施できる要素があれば検討したいということが言えると感じます。

5.昨年からの比較

さて、冒頭、昨年掲載された3つのポイントに対する現状のアンサーを述べます。

①東京都のテレワーク普及率は、2020年4月段階(=初めての緊急事態宣言時) 約50%。

現状、テレワーク実施率は50%近くと変わっていません。10月1日に緊急事態宣言が明けて、どのように変わるか、注視したいと思います。

②テレワークの導入ポイントは「ICT」「人事・労務」「実施・推進」の3つの観点で推進する。

今回、あえてあまり触れませんでした。ただ、この3つの観点より、企業風土次第で、テレワークが実施できるかどうか決まると現状は考えます。

③普及の観点は「経営者次第」ででる

これははっきり「YES」と言い切れます。「企業風土次第」はイコール「経営者次第」と言えます。

東京都内では1年半もテレワーク実施率が50%で推移している事実を、まず重要事項として把握して頂きたいと思います。

最後に、テレワークに関しての私の見解としては、「一つの手段を得た」「でもやらないところは、物理的に実現できてもやらない」と感じます。

先述通り、集団主義の企業風土だと、私から見ても、仕方ないのかと感じたりします。しかし、外部から見ると、そうは行かない。中小企業のブランディングの問題に置き換えると、「テレワークをしない=変わらない会社」というレッテルを貼られる可能性が高い。そうなると、ITに慣れている若い人材をその企業は失う可能性もあります。また、お客様のほうでも、Zoomなどのビデオ会議でやってくれたほうがうれしい場合もあるとの話もあります。

外部視点で企業がどのようにみられているか?その観点で見ると、在宅勤務、テレワークができるという一つの手段、武器を持っても、損はないと感じます。テレワークを「一つの武器を得た」と考えるなら、テレワークの特質、通勤によって直接会うことの特質の両方を「ハイブリット」で「バランスよく」利用できた企業が、生産性があがると感じますが、みなさまはいかがでしょうか?